2月に入り、ますます寒い日が続いています。明日は暦の上で春が来る「立春」ですが、春を感じるのはまだまだ先のような気がしますね。

皆さんは、冬が収穫期の魚介と言えば、何を思い浮かべますか?脂の乗った「鰤(ぶり)」、ついつい夢中で食べてしまう「カニ」、生や蒸し、フライなどで楽しめる「牡蠣」など、冬は美味しい魚介が溢れています。そんな中で、私は白身魚の「鱈(たら)」を思い浮かべます。

鱈(たら)

- 属性:タラ目タラ科マダラ属

- 日本に生息する種類:タラには、マダラ、スケトウダラ、コマイの3種がありますが、一般的にタラと呼ばれるのは「マダラ」を指しています。(以降、真鱈と呼びます)

- 生息地域: 北海道、青森県から山口県までの日本海沿岸、青森県から茨城県までの太平洋沿岸に分布しています。

- 収穫期:12~2月

魚に雪と書く「鱈」。名前の通りマダラ模様をしていますが、もちろん雪がちらつくような冬に旬を迎えます。 北の海に生息し、産卵のために沿岸に寄ってきます。

真鱈は水深約10mから550mに生息する深海魚です。体はとても大きく成長し、1mに及ぶものもいます。主に魚や、甲殻類、頭足類(イカ、タコ等)、貝類などの餌を食べて成長する肉食魚です。真鱈はとても食欲旺盛な魚としても有名です。生息する水深は北へ向かうにつれて浅くなるのが特徴です。

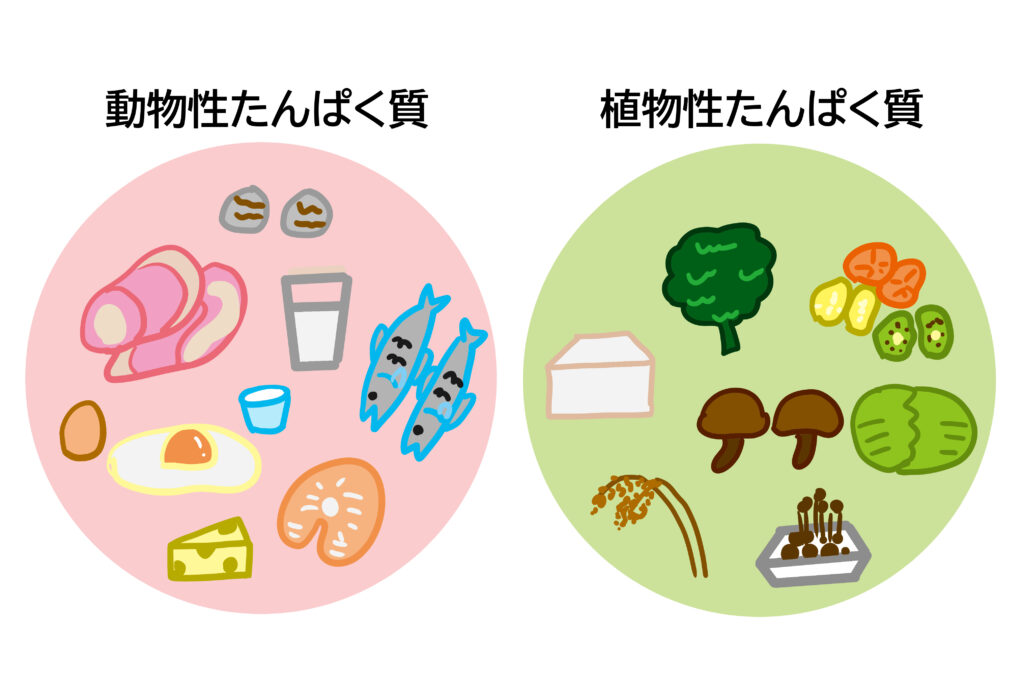

真鱈はタンパク質を豊富に含む食材

真鱈には100gあたり、タンパク質が17.6g含まれています。

タンパク質は、筋肉や臓器、皮膚、髪などの身体をつくる材料となるほか、ホルモンや酵素など体内で生命活動を支える物質の材料にもなっています。

豆や野菜に含まれる植物性タンパク質に対し、真鱈のような魚や肉は動物性タンパク質と呼びますが、これらはタンパク質を豊富に含むとともに、脂質も高くなります。真鱈は、高タンパクでありながら、低脂質で、ヘルシーな食材であるだけでなく、良質なタンパク質が取れる食材でもあるのです。

乳幼児の離乳食にも食べることができ、生後7〜8ヵ月頃から始めることができます。その際は、アレルギーに注意しながら、塩分を落とし、少しずつ繊維をすりつぶして与えるのが良いでしょう。

その他の鱈の栄養素

- ビタミンD

ビタミンDは、カルシウムの吸収を促進したり、骨の成長促進、血中カルシウム濃度を調節する重要な役割のある栄養素です。健康な骨を維持するために欠かせません。ビタミンDは脂溶性であるため、油で調理すると吸収が良くなります。

- ビタミンB12

ビタミンB12は、あさりやレバーなどにも豊富に含まれ、「赤いビタミン」とも呼ばれ、血液を作る造血作用があるのが特徴です。貧血防止にはこのビタミン12が不可欠です。また鱈には、ビタミンの働きを助けるミネラルも豊富に含まれています。

真鱈の部位と美味しい食べ方

真鱈は厳冬期である冬が一番の食べ頃です。余すことなく食べることができ、様々な部位を食す真鱈は、冬の市場ではよく見かけますね。

- 淡泊でくせのない「白身」

真鱈の身は、鮭や鰤に比べ、脂が少なく淡泊であっさりとしています。塩焼き、お鍋などの和食料理だけでなく、バター焼きやムニエル、フライなど、アレンジが豊富な食材です。

- 精巣「白子」

真鱈の雄の精巣です。白子は北の地方では、「タチ」「キヌ」と呼ばれることがあり、真鱈の精巣は、北海道では「マダチ」と呼びます。鱈1匹から獲れる白子の量はとても少なく、貴重な食材です。新鮮な白子は、居酒屋などでは生のまま食べますが、天ぷらも絶品です。また、お鍋や味噌汁に入れても楽しめます。

- 卵巣

一般的に、タラコと呼ばれるのは真鱈ではなく、スケトウダラの卵巣を指します。真鱈の卵巣は皮が厚く、一般的なタラコには不向きですが、北海道や青森では、新鮮な卵巣を、醤油漬けや煮付けなどに調理することも多いです。

- 内臓

鱈の内臓で「肝」はお鍋などに欠かせない存在です。韓国では鱈の内臓をコチュジャンや唐辛子、ニンニクなどの調味料と一緒に漬け込んだ塩辛のことを「チャンジャ」と呼びます。韓国では一般的にスケトウダラの内臓を使用します。

その他、開いた鱈を天日干しにした「干しだら」も、そのまま食べたり、スープに入れても美味しく食べることができます。

「鱈汁と雪道は後が良い」ということわざの由来

あまり馴染みのないことわざかもしれません。

これは、「鱈の汁の味は、後になるほどだしが出て美味しく、雪道も新しく雪が積もった所を歩くより、人が歩いた後を歩く方が歩きやすい。」という意味です。あまり慌てなくても良い、という意味があるようです。

「鱈」という漢字が使用されている言葉

- 「鱈腹(たらふく)」

おなかいっぱいに食べることを「たらふく食べる」と言いますが、鱈が当て字として漢字が当てられました。鱈は前述した通り、とても食欲旺盛な魚として有名で、様々なものを食べます。漢字には用いられていますが、本来の「たらふく」の語源は、「足りる」や「足る」など、「十分になる」という意味の動詞「足らふ(たらふ)」に、副詞語尾の「く」が 付いたものとされています。

- 「出鱈目(でたらめ)」

これは、「いいかげんなこと。根拠のないこと。そのさま、そのような言動」を指す言葉ですが、これにも鱈の漢字が当てられています。江戸時代末期頃から使われている言葉です。しかしこれも当て字、鱈には関係がありません。意味を持たずに、漢字として使用されることがあるというのも驚きですね。

鱈を始めとした冬が旬の海の幸

鱈についてここまでご紹介してきましたが、まだまだ厳冬期の2月、今が旬の豊かな海の幸はたくさんあります。もうしばらく続く冬に、食べてもらいたい海の幸をご紹介します。

- 鰤(ブリ)

12月から2月に漁獲される鰤を「寒鰤」と言い、たっぷりと脂が乗り、1年で一番美味しい鰤とも言われます。寒鰤と鰤の違いは、漁獲場所による違いではなく、水揚げされる時期によって名前が異なります。寒鰤の産地は、氷見、能登、佐渡などが有名です。脂の乗った鰤は、お刺身でいただいたり、鰤大根や、照り焼きなど、メニューも豊富ですね。

- 蟹(カニ)

日本で水揚げされる代表的なカニの種類は、ズワイガニ・タラバガニ・紅ズワイガニ・毛ガニ・花咲ガニがあります。これらのカニは、水揚げされる時期が異なり、冬(12月から3月)が旬のカニは、ズワイガニ、タラバガニです。毛ガニは、水揚げ場所によって漁獲時期が異なり1年中楽しめるカニと言えます。カニの美味しさを贅沢に楽しむなら、シンプルにお刺身、ボイル、焼きガニで食べたいですね。

- 鮟鱇(アンコウ)

見た目の馴染みのなさから、少し敬遠されがちなアンコウですが、食べると味わい深い魚です。アンコウは、水深30mから500mの砂泥状の海底に生息する深海魚です。あまり市場で見かけないこともありますが、12月から2月が旬で、水温の低下と共に身が引き締まり、肝が大きくなります。居酒屋などで見かける冬のあん肝が、なぜ美味しいのかと言うと、深海魚であるアンコウはエサが豊富にない環境に生息しており、数日間食糧がなくても生き延びられるように肝臓に栄養を蓄えているからなのです。

アンコウの身は淡泊であっさりとしています。お鍋や唐揚げがおすすめですが、対照的に濃厚な肝は、お鍋に入れるのも、通な食べ方です。

冬は海の幸の宝庫です。脂が乗り、身が引き締まり、美味しさも格別です。

今しか味わうことが出来ない主役達を是非堪能してください。